« A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? » aurait demandé Louis XVI avant de monter sur l’échafaud en 1793. Cette phrase, probablement apocryphe, teintée d’une ultime curiosité scientifique au milieu du chaos révolutionnaire, illustre l’importance qu’avait pour lui l’expédition lancée en 1785 afin de rivaliser avec les découvertes britanniques. Cette mission d’exploration scientifique et maritime qui incarnait l’esprit des Lumières et la volonté française de percer les mystères du Pacifique est finalement rentrée dans l’Histoire, mais pas pour les raisons espérées. Retour sur cette expédition hors du commun, ses découvertes et l’énigme qui entoure encore aujourd’hui sa disparition.

Contexte historique et scientifique

À la fin du XVIIIᵉ siècle, les grandes puissances maritimes européennes rivalisent pour explorer et cartographier le monde. La France, bien qu’ayant accumulé un certain retard sur l’Angleterre, s’est déjà illustrée avec l’expédition de Bougainville (1766-1769), première circumnavigation française. Ce voyage a permis d’explorer le Pacifique, d’établir des contacts avec les populations locales, notamment à Tahiti, et de rapporter des observations précieuses en botanique et en ethnographie. Cependant, l’impact de cette expédition reste limité face aux exploits britanniques, notamment ceux de James Cook. Ce dernier, à travers trois expéditions majeures entre 1768 et 1779, a non seulement enrichi les connaissances géographiques de l’Empire britannique mais a aussi renforcé sa domination maritime dans le Pacifique. Face à cette avance scientifique et stratégique, la France ne peut rester inactive.

Par ailleurs, le contexte politique et militaire joue en faveur d’une nouvelle grande expédition. La Guerre d’Indépendance Américaine (1775-1783), à laquelle la France a activement participé, s’est soldée par des succès militaires notables contre la Royal Navy, redonnant confiance au royaume dans ses capacités maritimes. Avec la signature du traité de Paris en 1783, une période de paix s’ouvre, offrant à la France l’opportunité de financer une mission d’envergure sans contrainte militaire immédiate. Louis XVI, passionné par les sciences et la navigation, décide alors de lancer une expédition ambitieuse, non seulement pour rivaliser avec Cook, mais aussi pour renforcer l’influence française dans l’exploration du globe. C’est ainsi que naît l’expédition de La Pérouse, une mission scientifique et maritime qui ambitionne de repousser les frontières de la connaissance tout en affirmant le prestige de la France sur la scène internationale.

Soutenue par l’Académie des sciences, l’expédition bénéficie de l’expertise des plus grands savants de l’époque, dont Buffon, Lavoisier, Condorcet et Monge, qui élaborent un programme scientifique ambitieux. À bord des navires La Boussole et L’Astrolabe, embarquent des scientifiques renommés – astronomes, botanistes, zoologistes et cartographes – chargés de collecter des données sur les terres encore méconnues du Pacifique. Parmi les principaux objectifs figurent la cartographie des côtes inexplorées, l’étude de la faune et de la flore locales ainsi que l’observation des phénomènes astronomiques. L’expédition a également pour mission d’établir des contacts avec les populations autochtones, d’analyser leurs modes de vie et de recueillir des informations ethnographiques précieuses. Ce voyage, alliant science et diplomatie, incarne la volonté française de rivaliser avec les Britanniques dans la conquête du savoir et de laisser une empreinte durable dans l’histoire des grandes explorations.

Préparation de l’expédition et premières découvertes

Les préparatifs de l’expédition de La Pérouse furent minutieux et témoignent de l’ampleur du projet scientifique et maritime. Deux navires, Le Portefaix et L’Autruche, furent sélectionnés pour leur robustesse et leur capacité de charge, avant d’être rebaptisés La Boussole et L’Astrolabe afin de leur conférer un prestige à la hauteur de l’ambition de la mission. Ces flûtes, longues d’environ 40 mètres, furent spécialement équipées pour accueillir un équipage de 225 hommes aux compétences variées : marins aguerris, ingénieurs, ouvriers, canonniers, mais aussi scientifiques et artistes chargés de documenter les découvertes. Le soutien de Louis XVI fut décisif, tant sur le plan financier que logistique, permettant un armement conséquent et l’embarquement de 900 tonnes d’équipements essentiels. Parmi ces ressources figuraient une impressionnante collection d’ouvrages, du matériel de cartographie et d’astronomie, dont certains instruments prêtés par l’Angleterre, ainsi que des vivres en quantité suffisante pour une longue expédition, comprenant des réserves de nourriture et même des animaux vivants tels que des bovins, des moutons et de la volaille. Tout fut mis en œuvre pour assurer le succès de ce voyage, qui se voulait à la fois une entreprise d’exploration, une mission scientifique et une démonstration de la puissance maritime française.

Le commandement de la mission revint à Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse. Né en 1741 à Albi, dans une famille de la noblesse de robe, il embrasse très tôt une carrière dans la marine et se distingue par son courage et ses compétences en navigation. Il participe à la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où il acquiert une précieuse expérience du combat naval. Plus tard, durant la Guerre d’Indépendance américaine (1775-1783), il mène plusieurs missions stratégiques contre les Britanniques, d’abord aux Indes orientales puis sur les côtes américaines. Officier méthodique, cultivé et respecté de ses hommes, La Pérouse est un choix naturel pour diriger l’ambitieuse expédition voulue par Louis XVI. Son sens du devoir, son calme face à l’adversité et son talent de navigateur font de lui un chef idéal pour mener une mission aussi périlleuse qu’exigeante, mêlant exploration scientifique et enjeux géopolitiques.

L’expédition quitte Brest le 1ᵉʳ août 1785, et après plusieurs semaines en mer, fait escale sur les côtes du Brésil, évitant les grandes villes pour limiter tout risque de maladie. Poursuivant sa route, elle franchit le redoutable Cap Horn avant de pénétrer dans l’océan Pacifique. En avril 1786, l’expédition atteint l’île de Pâques, où les savants à bord entreprennent des relevés cartographiques et des observations sur les célèbres statues de pierre. Les navires poursuivent ensuite vers le nord, atteignant les côtes de l’Alaska en juin 1786. Là, les explorateurs établissent les premiers contacts avec les populations autochtones et cartographient la région, mais l’expédition est endeuillée par un drame : lors d’une reconnaissance dans la baie de Lituya, plusieurs hommes périssent dans le naufrage de leurs embarcations, rappelant les dangers de cette entreprise. Après cette tragédie, La Pérouse met le cap sur la Chine et atteint Macao en janvier 1787. L’escale permet de ravitailler les vaisseaux avant de poursuivre vers les Philippines, puis le Japon et la Russie, où les explorateurs affinent leurs cartes maritimes et collectent de précieuses données ethnographiques. En décembre 1787, La Boussole et L’Astrolabe jettent l’ancre à l’île de Tutuila, dans l’archipel des Samoa. Un nouvel épisode tragique se produit lorsque des indigènes attaquent un détachement de marins français, causant la mort de plusieurs hommes, dont le second de La Pérouse, Fleuriot de Langle. Ce massacre brise définitivement les illusions du commandant sur le mythe du « bon sauvage » popularisé par Rousseau. Ces pertes marquent aussi profondément l’équipage, mais La Pérouse poursuit sa mission d’exploration, consignant avec rigueur les observations géographiques, zoologiques et ethnographiques réalisées tout au long du voyage.

Disparition, recherches et postérité

Après plus de deux ans d’exploration à travers le Pacifique, l’expédition atteint Botany Bay, en Australie, le 26 janvier 1788. Ce jour-là, la flotte française croise la First Fleet britannique, dirigée par le capitaine Arthur Phillip, venue établir la première colonie pénitentiaire anglaise sur le continent australien. Les relations entre français et britanniques sont courtoises et même cordiales. Bien que la mission de La Pérouse n’ait aucun objectif colonial, il est témoin des prémices de l’implantation anglaise et note dans son journal les défis rencontrés par les colons face à un territoire encore largement méconnu. Cependant, La Pérouse est épuisé par les épreuves du voyage. Après des mois de navigation dans des conditions extrêmes, les pertes humaines et les tensions accumulées pèsent lourdement sur son moral. Affaibli par la maladie et conscient des dangers qui menacent encore son équipage, il prévoit de rentrer en France en empruntant une nouvelle route d’exploration à travers l’océan Pacifique occidental. Il rédige ses dernières lettres et envoie à bord d’un navire anglais ses journaux de bord et cartes maritimes, garantissant ainsi la transmission d’une partie précieuse de son travail. Néanmoins, peu après son départ de Botany Bay en mars 1788, l’expédition disparaît mystérieusement.

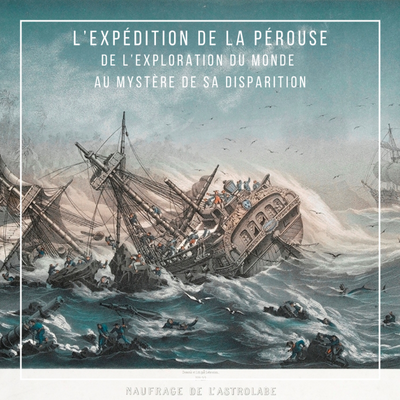

L’absence prolongée de nouvelles de l’expédition de La Pérouse suscite rapidement l’inquiétude en France, mais le tumulte de la Révolution éclipsant temporairement la question, ce n’est qu’en 1791 que le gouvernement révolutionnaire décide d’agir. Une expédition de secours est confiée à l’amiral d’Entrecasteaux, avec pour mission de retrouver les navires disparus et, si possible, de poursuivre l’œuvre scientifique de La Pérouse. Malgré des recherches méticuleuses dans le Pacifique, notamment en Australie et aux îles Salomon, l’expédition échoue, entravée par les maladies, la mutinerie et la mort d’Entrecasteaux en mer. Il faudra attendre 1826 pour qu’un aventurier irlandais, Peter Dillon, retrouve sur l’île de Tikopia des objets européens qu’il parvient à relier aux naufrages de La Boussole et L’Astrolabe à Vanikoro. Ces découvertes sont confirmées en 1828 par l’explorateur français Dumont d’Urville, qui identifie sur l’île des vestiges des navires et recueille des témoignages indigènes évoquant des survivants tentant de s’installer avant de périr. Si le mystère de La Pérouse est partiellement levé, le destin exact de l’équipage reste encore aujourd’hui une énigme fascinante de l’histoire maritime.

Bien que tragique, l’expédition de La Pérouse a laissé une empreinte durable dans l’histoire des grandes explorations. Ses découvertes cartographiques et ethnographiques, partiellement récupérées grâce aux documents envoyés depuis Botany Bay, ont considérablement enrichi la connaissance du Pacifique et servi de référence aux missions d’exploration suivantes, notamment celles de Dumont d’Urville. Les relevés effectués sur les côtes d’Alaska, du Japon, des Philippines et des îles du Pacifique ont contribué à affiner la cartographie de ces régions, tandis que les observations ethnographiques ont offert un précieux témoignage sur les modes de vie des peuples rencontrés. Son nom est resté gravé dans l’histoire, comme en témoigne la baie de La Pérouse en Australie, ou encore les nombreux récits et romans inspirés de son aventure, alimentant le mythe du navigateur disparu.

Voilà pour l’histoire de cette expédition qui continue encore aujourd’hui de nous fasciner et dont les recherches pour percer le mystère de sa disparition se sont poursuivies au fil des siècles. Des fouilles sous-marines menées au XXᵉ siècle sur les épaves découvertes à Vanikoro ont permis de retrouver des vestiges des navires, confirmant la localisation du naufrage et apportant de nouveaux indices sur le sort de l’équipage. Les archéologues marins continuent aujourd’hui d’explorer ces sites, révélant progressivement des fragments de l’histoire de La Pérouse. C’est tout pour cet article, mais si vous l’avez aimé, n’hésitez pas à le partagez sur les réseaux !